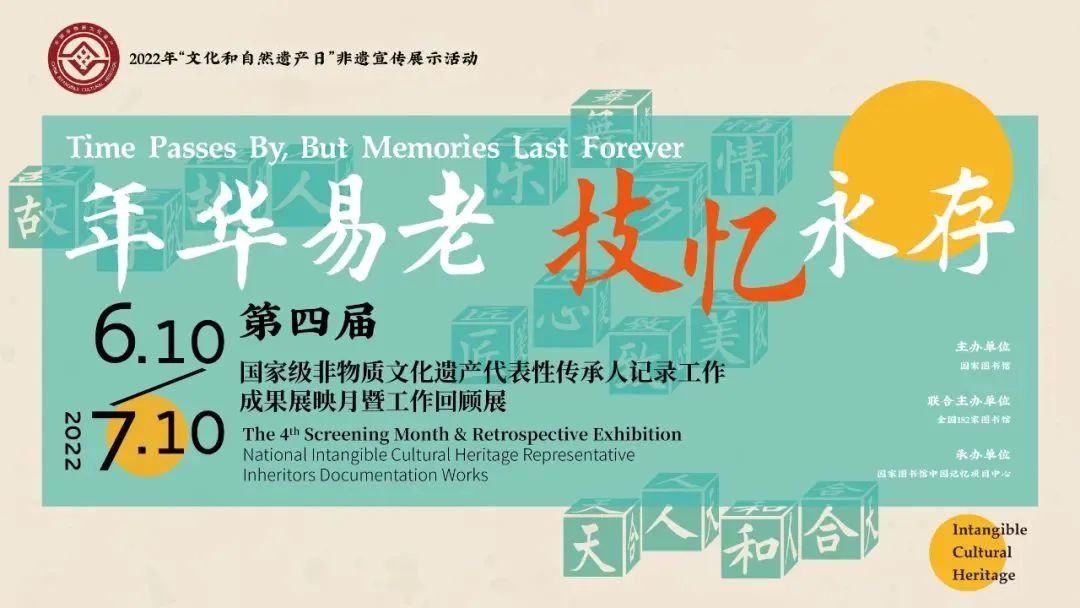

2022年6月11日是我国的第17个“文化和自然遗产日”。在文化和旅游部非物质文化遗产司业务指导下,6月10日至7月10期间国家图书馆联合包括昆明少年儿童图书馆在内的全国182家图书馆举办“年华易老,技 · 忆永存——第四届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录成果展映月暨工作回顾展”系列活动。

活动期间我馆将推出线上系列推文,展映115个获评优秀的传承人记录项目的综述片。这些综述片立体展示了国家级非物质文化遗产代表性传承人的成长经历、技艺特点、代表作品、传承教学等内容,通过观赏影片,观众们不仅能领略到非遗传承人的技艺和风采,还能了解到非物质文化遗产根植于不同民族、不同地域所焕发的魅力和风情。让我们一起致敬非遗传承人,牢记文化守护的责任感,共同守护中华民族共有的精神家园,为不断推进中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展发挥积极作用!

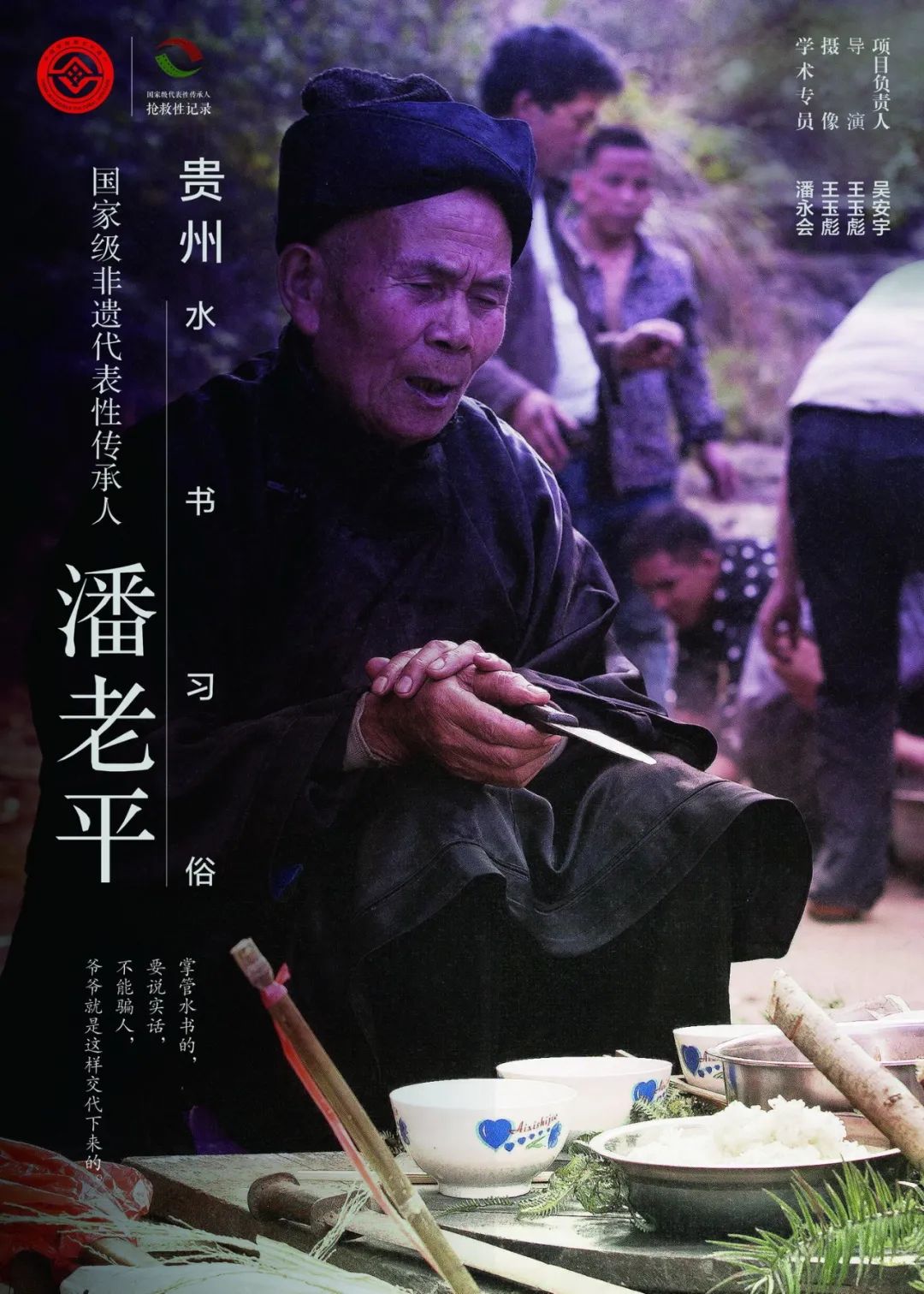

潘老平 · 民俗

长按识别二维码 观看综述片 潘老平,1936年出生,男,水族,贵州荔波人,国家级非物质文化遗产代表性项目水书习俗代表性传承人。水书是水族古老文字、水族书籍的通称,记载了水族的天文历法、宗教、伦理、哲学等文化信息,涉及到水族人生产生活、婚丧嫁娶等方方面面,被誉为水族的百科全书。水书习俗,包含水书文字与水书师应用水书的民俗活动两个部分。在水书习俗文化中,水书用文字记录在纸上的内容只占30%左右。只有水书师将水书的手抄本和先辈口传心授印在脑海里的大量要义、仪式、祝词等结合起来,才能将水书的功用发挥出来。潘老平1959年开始学习水书,为荔波拉易村潘氏家族第五代水书传承人,是荔波县佳荣镇、三都县九阡镇、榕江县新华水族乡一带有名的水书师。

王治升 · 民俗

长按识别二维码 观看综述片 传承人编号:03-1477 传承人姓名:王治升 性别:男 出生日期:1938.05 申报地区或单位:四川省-阿坝藏族羌族自治州-汶川县 项目名称:羌年 项目类别:民俗 王治升,1938年出生,男,羌族,四川汶川人,国家级非物质文化遗产代表性项目羌年代表性传承人,2022年逝世。羌年即羌族人民欢度一年一度的羌历新年,羌语称“日麦节”“日美吉”,意为“吉祥欢乐的日子”。古代羌人以日、月、星、辰计数,逢十进一,万物起一,认为农历十月初一是最吉利的日子,于是将岁首定为羌历新年。羌年又称“小年”,以区别于汉族的“大年”(春节),活动主要分布于四川省绵阳市北川羌族自治县和阿坝藏族羌族自治州的汶川、理县、茂县、松潘以及其他羌族聚居区。王治升自12岁开始,跟随父亲王廷福学习了7年的释比唱经,父亲逝世后受到堂兄王治国的指点,以释比的身份参加法事。2002年,参与了国家民委启动的《释比经典》收集整理项目。王治升熟练掌握释比经典多达40余首,是羌峰村羌年仪式重要的主持者。 陈永清 · 民俗 长按识别二维码 观看综述片 传承人编号:04-1973 传承人姓名:陈永清 性别:男 出生日期:1958.02 申报地区或单位:甘肃省永昌县 项目名称:元宵节(永昌县卍字灯俗) 项目类别:民俗 陈永清,1958年出生,男,汉族,甘肃金昌人,国家级非物质文化遗产代表性项目元宵节(永昌县卍字灯俗)代表性传承人。元宵节又称“上元节”“元夕节”“灯节”,是中国的传统节日,普遍流行于全国各地。在中国,农历正月是元月,古代称夜为“宵”,所以一年中第一个月圆之夜正月十五名为“元宵节”。我国自汉代开始即在元宵燃灯,由此逐渐发展成为一种风俗。永昌县卍字灯俗主要流传于甘肃省永昌县红山窑乡毛卜喇村,据《永昌县志》记载,明代洪武三年(1370),毛卜喇村人将卍字灯从京城引入甘肃永昌。陈永清20岁起在父亲陈泽沂的指导下学习永昌县卍字灯俗技艺,逐渐掌握了布阵、扎灯、绘画、剪纸、唱小曲、乐器和传统仪式展示等多种技能。 公孙馨· 民俗

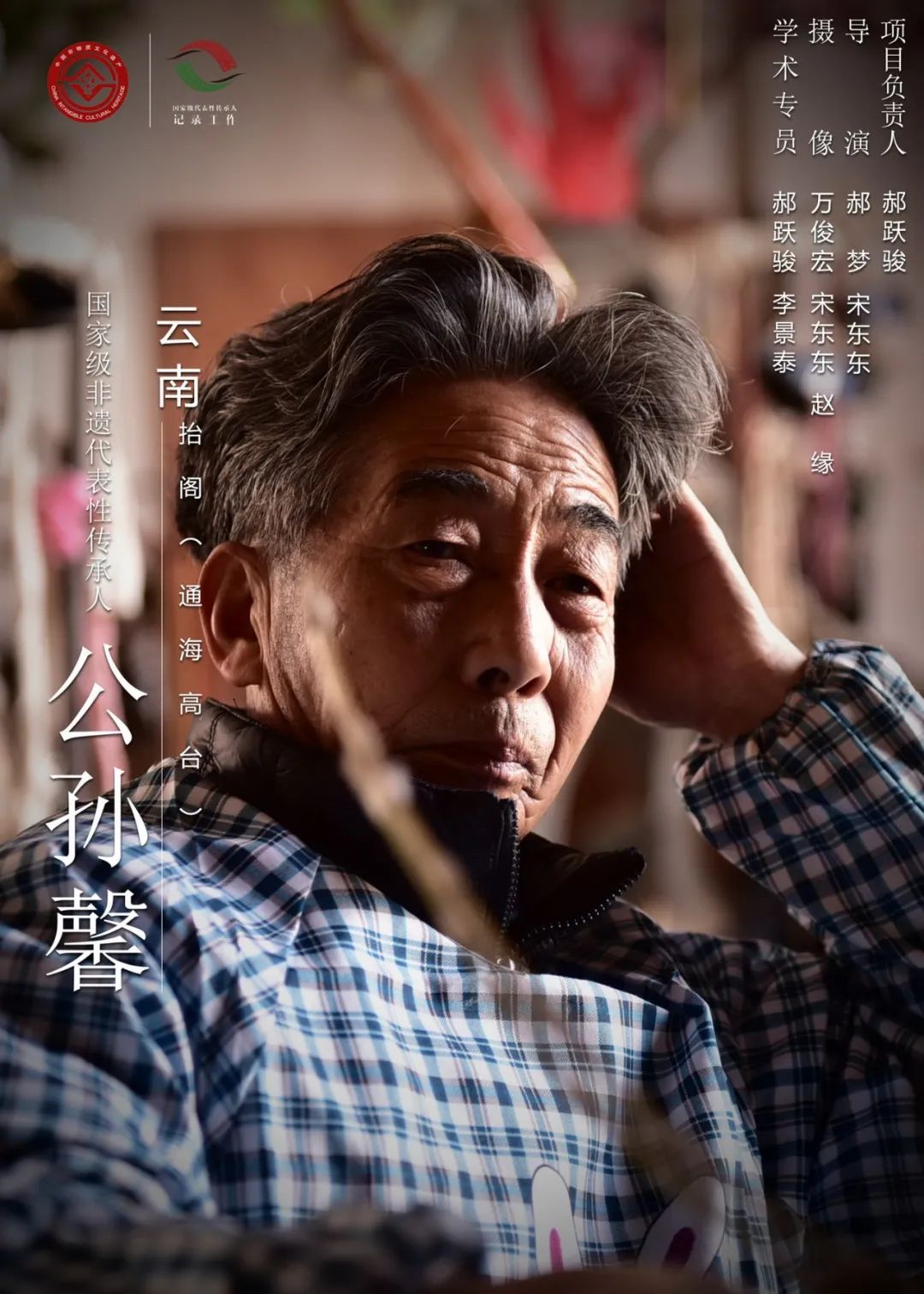

长按识别二维码 观看综述片 传承人编号:04-1978 传承人姓名:公孙馨 性别:男 出生日期:1949.10 申报地区或单位:云南省通海县 项目名称:抬阁(通海高台) 项目类别:民俗 公孙馨,1949年出生,男,汉族,云南通海人,国家级非物质文化遗产代表性项目抬阁(通海高台)代表性传承人。通海高台是在云南省通海县传统节庆民俗活动中保留的一种抬阁表演形式。明清时军屯移民将粤、闽等省的“抬阁”和“飘色”传到云南。高台巡游多在每年农历正月十六日举行,称做“迎”高台。一般年份有十二台,闰年有十三台。高台是一个流动舞台,一台高台就是一出戏。经过挑选并训练过的四至五岁孩子装扮各种角色,表现的内容多为戏曲故事。高台巡游,有吹打乐伴随,还有毛驴灯、龙灯等民俗表演。公孙馨18岁时师从杨绍堂、杨立寿学习高台制作、设计、装裱艺术。他善于把自己对历史典故、戏剧、舞蹈的认识融入高台设计,制作出来的高台造型美观、形象生动、独具匠心。 张根志 · 民俗

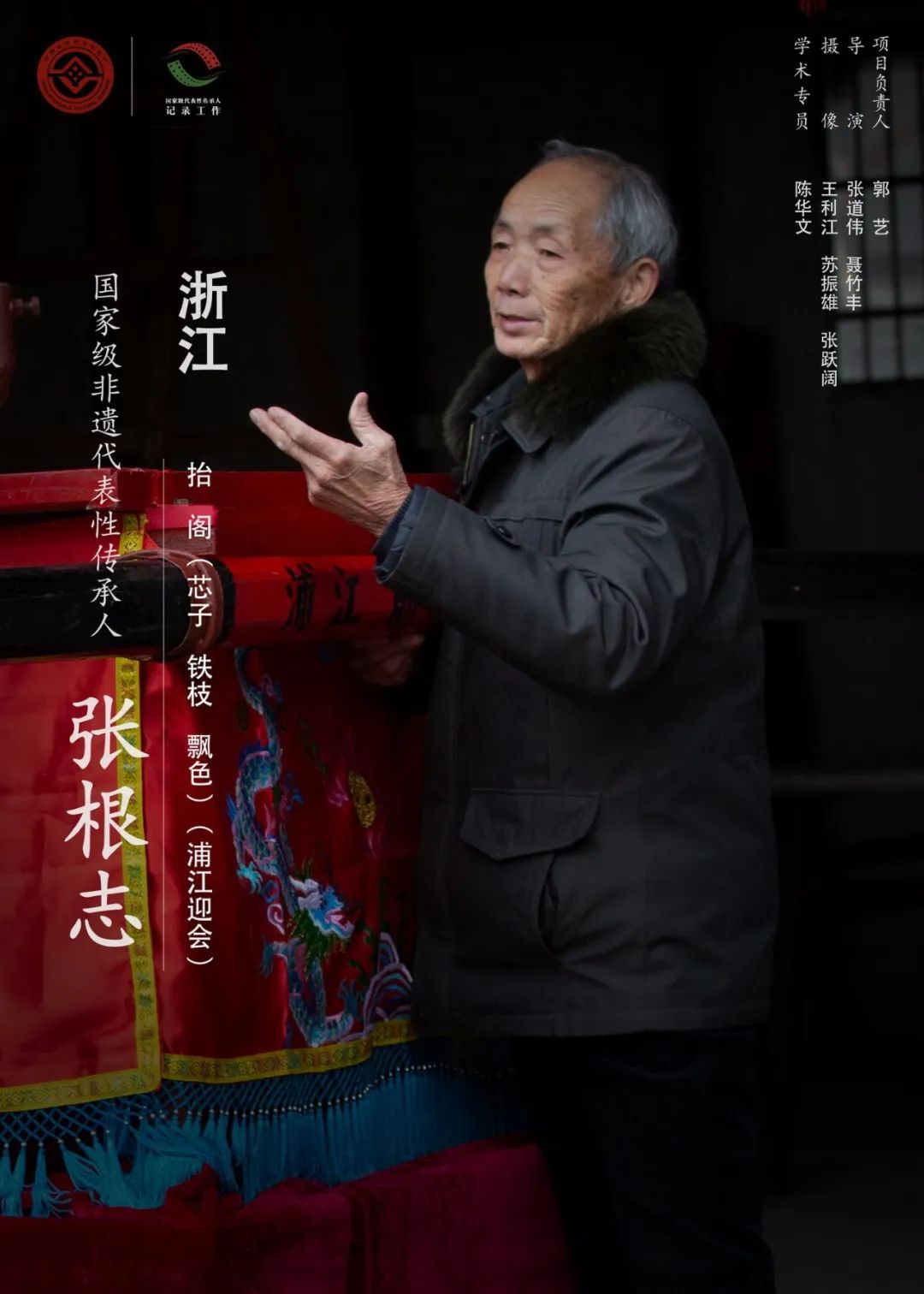

长按识别二维码 观看综述片 传承人编号:03-1479 传承人姓名:张根志 性别:男 出生日期:1943.05 申报地区或单位:浙江省浦江县 项目名称:抬阁(芯子、铁枝、飘色)(浦江迎会) 项目类别:民俗 张根志,1943年出生,男,汉族,浙江浦江人,国家级非物质文化遗产代表性项目抬阁(芯子、铁枝、飘色)(浦江迎会)代表性传承人。抬阁又称“抬角”“抬歌”“高抬”等,是传统节庆活动中的一种民俗巡游表演形式。抬阁起源于中原地区的迎神赛会活动,后逐渐传到东南沿海及西北地区,在清代盛行一时,流传过程中与各地具体情况相结合,形成不同的特色。浦江迎会始于宋代,是一种极富特色的节庆巡游民俗活动,相传它起源于纪念胡公大帝的祭祀仪式,长期流行于浙江省浦江县的黄宅、前吴、通化(今属兰溪)等地。浦江迎会保留着戏曲、杂技等民间艺术的演出传统,具有不可替代的民俗研究价值。张根志1996年带领村民成功恢复浦江迎会表演,组织《蟠桃盛会》《八仙赴盛会》等多场民俗表演活动,多次到金华、杭州及全国各地展示演出。

- 浏览 777 次